24小时健康·血管瘤是良性还是恶性?别被名字骗了!

“瘤”字在日常语境中常让人联想到严重的健康问题,引发本能的担忧。当婴幼儿皮肤上出现红色斑块,被提及“血管瘤”这一名称时,许多家长的第一反应便是紧张:这是不是肿瘤?会不会恶变?是否需要立即干预?这种情绪源于对词汇的误解,却也反映出人们对皮肤异常表现的深切关注。事实上,名称中的“瘤”并不等同于疾病性质,更不意味着恶性倾向。在医学语境中,“瘤”可泛指组织的局限性增生,无论其后续发展如何。

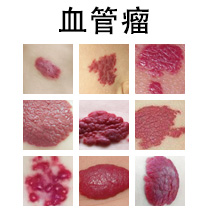

24小时健康·血管瘤是良性还是恶性?别被名字骗了! 这一话题的核心在于破除误解,还原事实。婴幼儿时期常见的血管性皮肤表现,本质上是发育过程中微细血管的特殊分布形式,属于典型的良性生理特征。它并非肿瘤,也不具备侵袭性或转移性,更不会影响身体的核心功能。这类表现多在出生后数周内显现,初期为淡红斑点,随后可能经历短暂的增长阶段,颜色加深、体积隆起,形似草莓,因此也被称为“婴幼儿血管性斑块”。尽管外观上可能较为明显,但其生物学行为与恶性病变毫无关联。

这类皮肤状态的形成,与胚胎期血管网络的局部重塑有关。出生后,部分区域的血管结构保持活跃状态,血流集中,导致皮肤表面呈现红色或紫红色。其发展过程遵循一定的自然规律:早期可能增长,随后趋于稳定,最终进入缓慢的自我调整期。多数在儿童成长过程中逐渐颜色变暗、质地变软,甚至接近正常肤色,无需特殊干预即可实现外观改善。

需要强调的是,“良性”不等于“无需关注”。虽然性质稳定,但若斑块位于眼周、口鼻、颈部褶皱等关键区域,或体积较大、增长较快,可能因摩擦、压迫或局部张力增加而影响皮肤完整性。此时的重点并非担忧其“恶性”,而是关注其位置带来的潜在影响。例如,眼周区域的斑块若遮挡视线,可能影响视觉发育的早期刺激;颈部褶皱处的斑块若反复摩擦,可能出现表皮破损。这些情况提示需要更细致的观察与护理,而非出于对“瘤”字的恐惧而急于处理。

24小时健康·血管瘤是良性还是恶性?别被名字骗了! 再次提醒,名称本身带有一定迷惑性,但判断依据应来自科学认知而非字面联想。许多看似“严重”的名称,实则描述的是常见的生理现象。与其被词汇吓倒,不如深入了解其发展节奏与个体差异。通过拍照记录、观察颜色与质地变化,可以更客观地评估其演变趋势,避免因误解而做出仓促决定。

日常生活中,保持皮肤清洁、避免高温刺激、减少摩擦、适度防晒,是支持皮肤稳定的基础措施。对于这类皮肤表现,耐心比焦虑更有力量,理解比恐慌更具价值。

每个孩子的成长都伴随着各种变化,皮肤上的印记只是其中之一。真正重要的不是名称如何,而是我们如何理解它、对待它。在信息纷杂的时代,保持理性,不被表象迷惑,才能为孩子提供真正平和、健康的成长环境。生命的初期印记,终将在时间的流转中,找到它应有的位置。

宝宝胎记

宝宝胎记 鲜红斑痣

鲜红斑痣 太田痣

太田痣 咖啡斑

咖啡斑 黑毛痣

黑毛痣 血管瘤

血管瘤 其他胎记

其他胎记 在线咨询

在线咨询 直接挂号

直接挂号